アンティーク・ヴィンテージラグの染料について

アンティークラグの染料について

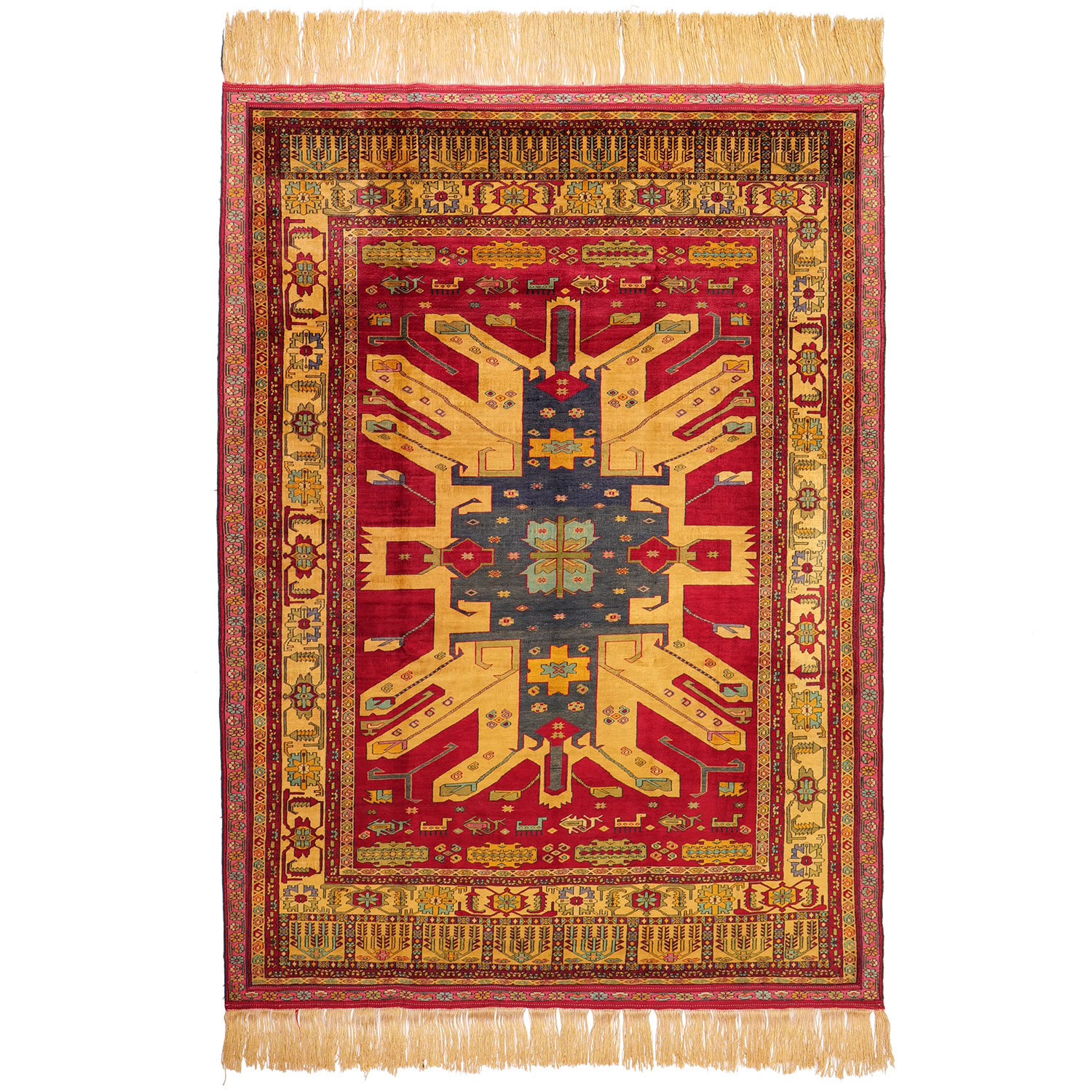

絨毯の色は、使う染料の質で印象も価値も大きく変わります。透明感のある発色は光を受けて奥行きを生み、上質ウールと響き合って“生きた色”に。

本ページでは、天然染料と合成染料の歴史と特徴、色の美しさの理由、代表的な原料、見分け方、そして現代の復権までをコンパクトに解説します。

染料と価値 ─ 発色が絨毯の魅力を左右

絨毯に使用される染料は、ウールと同じく品質に大きな差があり、それは絨毯の価値や魅力に直結します。

優れた染料は色に透明感があり、光の加減で輝く美しさを生み出します。特に光沢のある上質なウールと組み合わさることで、その色彩はまるで生きているかのように立体感を帯びます。

一方、劣った染料は濁って平坦に見え、光や水に弱いため、デザインの美しさを損なってしまいます。

アンティーク・ヴィンテージと天然染料の関係

伝統的な絨毯は主に植物由来の染料で染められ、ラックやコチニールといった昆虫由来の染料も使われてきました。これら天然染料は、染色後に“媒染”と呼ばれる処理を丁寧に施すことで、水に濡れても色が流れず、光にも強く退色しにくい性質を備えます。豊かな色を得るには、媒染だけで何週間もかかる場合もあります。

19世紀後半に登場した合成染料は短時間で鮮やかな発色を得られる一方、当初は安定性に欠け、フクシンパープルが灰色に退色、アニリンレッドが水でにじむなどの問題がありました。

1920年代以降のクロム媒染の合成染料は光や水に強く安定しましたが、天然染料の持つ深みや自然な柔らかさとは趣を異にし、やや“冷たさ”を感じることがあります。

天然染料の色はなぜ美しいのか

天然染料の魅力は「不完全さ」にあります。たとえば茜(マダー)は鮮やかな赤を出しますが、青や黄の成分も微量に含み、単色ではない“複合色”をつくります。

そのため、異なる天然染料同士でも不思議と調和が生まれ、心地よい配色になります。対して合成染料は基本的に単色で、組み合わせ次第では不自然・派手に見えがちです。

また、手紡ぎ糸の色ムラや染め上がりの微妙な差異が最終的にアブラッシュ(色の濃淡のゆらぎ)を生み、絨毯全体に深みと立体感を与えます。

色別に見る天然染料の原料

染料の原料は地域や気候、交易網に大きく左右されます。都市部に近い織物産地では豊富な色が用いられ、遊牧民の絨毯では手に入る染料に限られるため色数が絞られることもあります。代表例は以下の通りです。

赤

材料:茜(オレンジ寄りの赤)、コチニール(深紅)、紅花(色褪せやすい)

DETAIL

青

材料:インディゴの葉(古代から使用。発酵処理で色が出る)

DETAIL

黄

材料:ウェルド、ヒエンソウ、ザクロの皮など

DETAIL

緑

材料:黄に染めた後、インディゴで重ね染め(高度な技術と時間が必要)

DETAIL

橙

材料:ヘナの葉、茜+黄の重ね染め、サフラン

DETAIL

紫

材料:ホリーホック(退色しやすい)、ティリアンパープル(安定するが高価)

DETAIL

茶

材料:クルミの殻、オーク樹皮、または羊の自然な毛色をそのまま活用

DETAIL

黒

材料:暗いウールに青・赤・黄を重ねて染色。鉄媒染も使われるが、繊維の劣化を招く場合がある

DETAIL

天然染料と化学染料の見分け方

- パイルの根元を確認:根元が濃く先端が褪せるなら化学染料の可能性。

- 裏面と表面の色差:裏が極端に濃い=光で退色した合成染料のサイン。

- 鮮やかすぎる紫・緑・橙:天然では再現しづらく、均一すぎるものは要注意。

- アブラッシュの有無:自然な色ムラは天然らしさ。均一すぎるのは人工的。

- 過度な光沢・鋭い発色:合成染料に多い特徴(※シルクは例外的に鮮やか)。

染色の技術と媒染処理

ウールは染色前に水で煮出した染料に長時間浸され、その後、金属塩(アルミ、鉄、クロムなど)を用いた媒染によって色を繊維に定着させます。これにより、水濡れでの色落ちや日光による退色が抑えられます。

同じ染料でも媒染の種類を変えることで、色相や深みをコントロールできます。

現代における天然染料の復権

近年、ペルシャやトルコ、アフガニスタンなどの産地で、天然染料の染色技法が復活しつつあります。

天然染料は完全な色のコントロールが難しい反面、その“不均一さ”が絨毯に個性と豊かさを与えます。いまやアブラッシュは欠点ではなく、むしろ芸術的要素として高く評価されています。

天然染料で染められた絨毯には、機械では再現できない色の深みと味わいがあります。時を経てもなお美しい色彩──400年前の絨毯が今も鮮やかさを保つ事実が、その力を物語っています。

玄関サイズ縦0~1099×横0~1099(mm)

玄関サイズ縦0~1099×横0~1099(mm) 大きめ玄関サイズ縦0~1099×横1100~1650(mm)

大きめ玄関サイズ縦0~1099×横1100~1650(mm) ソファサイズ縦1100~2199×横650~1099(mm)

ソファサイズ縦1100~2199×横650~1099(mm) 大きめソファサイズ縦1100~2199×横1100~2199(mm)

大きめソファサイズ縦1100~2199×横1100~2199(mm) リビングサイズ縦2200~3299×横1100~1649(mm)

リビングサイズ縦2200~3299×横1100~1649(mm) 大きめリビングサイズ縦2200~3299×横1650~2199(mm)

大きめリビングサイズ縦2200~3299×横1650~2199(mm) 特大サイズ縦3300~4400×横1100~2749(mm)

特大サイズ縦3300~4400×横1100~2749(mm) 超特大サイズ縦3300~4400×横2750~3300(mm)

超特大サイズ縦3300~4400×横2750~3300(mm) 細長サイズ縦1100~2199×横0~1099(mm)

細長サイズ縦1100~2199×横0~1099(mm) 大きめ細長サイズ縦縦2200~7000×横0~1099(mm)

大きめ細長サイズ縦縦2200~7000×横0~1099(mm)